La città che respira con la terra

Dal 5 al 21 settembre 2025, Bergamo Alta ha ospitato la quindicesima edizione del Landscape Festival – I Maestri del Paesaggio, un evento che ha trasformato la città in un grande giardino culturale diffuso. Le piazze, i chiostri, i palazzi storici sono diventati il palcoscenico di un dialogo internazionale tra natura, architettura e pensiero. In questo scenario, Terra Solida ha portato il suo contributo di ricerca e sensibilità, partecipando come sponsor tecnico e protagonista di un talk dedicato al valore del tempo, della materia e del suolo nel paesaggio contemporaneo. Una presenza sobria ma profonda, perfettamente in armonia con il tema dell’anno: New Urban Ecosystem.

Il paesaggio come cultura viva

Il paesaggio è la forma visibile del nostro modo di stare al mondo. È la traduzione fisica, materica e spirituale di un’idea di civiltà.

A volte lo attraversiamo senza accorgercene, come se fosse semplice sfondo, ma quando impariamo a guardarlo davvero, ci accorgiamo che racconta di noi: del nostro rapporto con la terra, con l’acqua, con la luce, con il tempo che scorre.

Il Landscape Festival nasce proprio da questa consapevolezza, e per quindici anni ha trasformato Bergamo in un luogo di incontro tra natura e cultura, tra estetica e etica.

Piazza Vecchia, con le sue pietre secolari e la sua architettura rinascimentale, è il cuore simbolico di questo dialogo. Ogni anno, nel mese di settembre, si riempie di verde, di idee, di persone. È qui che il paesaggio diventa una conversazione viva: non un concetto da studiare, ma un’esperienza da abitare.

L’edizione 2025, in particolare, ha rappresentato un traguardo storico. Il Festival ha compiuto quindici anni e li ha celebrati insieme al settantacinquesimo anniversario di AIAPP – l’Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio – intrecciando così due generazioni di sguardi, di pratiche e di pensieri sul futuro delle città.

L’evento non è stato solo una sequenza di appuntamenti, ma una vera e propria coreografia urbana: un festival diffuso che ha preso vita nei chiostri dell’ex Monastero di Astino, nella Biblioteca Angelo Mai, al Teatro Sociale e sotto i portici del Palazzo della Ragione.

Bergamo Alta, sospesa tra cielo e pietra, si è fatta giardino, laboratorio, teatro e rifugio.

Qui, accademici e artisti, scienziati e progettisti, hanno condiviso una stessa lingua: quella del paesaggio come organismo complesso e in evoluzione.

Tra workshop, lezioni, installazioni e dialoghi aperti, il Festival ha confermato la sua vocazione a essere un ponte tra saperi, un luogo dove la tecnica incontra la poesia, e dove ogni riflessione sulla natura diventa un gesto politico e culturale.

New Urban Ecosystem: il tema di un tempo che cambia

Il titolo scelto per la XV edizione, New Urban Ecosystem, è sembrato fin da subito un programma, più che un tema.

Non una dichiarazione astratta, ma una necessità: ripensare la città come parte viva della natura, e non come sua negazione.

Negli ultimi anni abbiamo imparato – spesso attraverso crisi e emergenze – che la città non è un corpo separato, ma un ecosistema fragile, interconnesso, che respira, si ammala e guarisce insieme ai suoi abitanti.

Il Festival ha invitato paesaggisti, architetti e studiosi da tutto il mondo a interrogarsi su questo nuovo equilibrio.

Tra i protagonisti, la paesaggista britannica Sarah Price, tra le figure più poetiche e influenti del panorama internazionale, ha firmato l’installazione principale in Piazza Vecchia.

Il suo progetto è nato da un gesto semplice ma profondo: una visita all’Accademia Carrara, dove ha osservato i paesaggi dipinti da Lotto, Moroni e Bellini. In quei fondali di colline e giardini, Sarah Price ha ritrovato una visione antica del rapporto tra uomo e natura, fatta di silenzio, misura e reciprocità.

La sua “piazza verde” non è stata un giardino da ammirare, ma un paesaggio da attraversare lentamente.

Una composizione viva, fatta di piante spontanee, di colori morbidi come le terre d’ocra e il verde salvia, di strutture leggere e materiali naturali che dialogano con la pietra e con la luce.

Ogni dettaglio – la scelta delle specie, le texture dei materiali, le sfumature cromatiche – ha raccontato l’idea di un’urbanità possibile: gentile, inclusiva, permeabile.

Il risultato è stato sorprendente: Piazza Vecchia, uno degli spazi più iconici della città, si è trasformata in un ecosistema effimero, un luogo dove la natura e la storia si sono abbracciate.

Camminarci dentro significava riscoprire un ritmo diverso, più vicino al respiro delle piante che al battito del traffico.

E in questo paesaggio temporaneo, sospeso tra arte e scienza, la presenza di Terra Solida ha trovato una naturale risonanza — un punto di incontro tra innovazione tecnica e sensibilità ambientale, tra la materia del suolo e la poesia del vivere urbano.

Il contributo di Terra Solida: il tempo come materia viva

Dentro l’intenso mosaico di eventi, seminari e incontri che hanno animato il Landscape Festival 2025, l’intervento di Terra Solida ha rappresentato una parentesi di riflessione intima e concreta, un momento in cui il linguaggio tecnico del costruire si è intrecciato con la dimensione poetica del tempo.

Non una lezione, ma un dialogo aperto: un racconto sul valore della durata, sulla relazione tra materia e suolo, sull’importanza di pensare il progetto non come gesto isolato ma come processo che evolve, respira e cambia insieme al paesaggio.

Il 10 settembre, nella cornice luminosa del Palazzo della Ragione, il pubblico si è raccolto per ascoltare le storie delle donne paesaggiste italiane che, nel secolo scorso, hanno aperto la strada a un nuovo modo di immaginare il verde urbano. È stato un inizio commovente e simbolico: un omaggio alla cura, alla misura, alla sensibilità femminile nel paesaggio.

Nel pomeriggio, la scena si è spostata sul futuro: il collettivo Paesaggi Prossimi ha portato l’esperienza dei giovani progettisti, e subito dopo Terra Solida ha aperto un capitolo diverso, ma complementare — quello del suolo, del tempo e della responsabilità tecnica come forma di consapevolezza.

Nel breve incipit introduttivo, il team di Terra Solida ha parlato del tempo come strumento di misura invisibile ma fondamentale.

Non solo il tempo che scorre, ma quello che plasma, che sedimenta, che mette alla prova.

“Il tempo”, hanno ricordato, “è il vero laboratorio del paesaggio: è ciò che verifica la bontà dei materiali, la qualità delle scelte, la sincerità dei progetti.”

In queste parole, il concetto di durabilità si è trasformato in un valore umano: la pazienza di chi costruisce per lasciare un segno che resti, senza imporsi.

Il discorso ha poi toccato il cuore della ricerca aziendale: il ruolo delle pavimentazioni permeabili come interfaccia tra l’opera umana e la vita del suolo.

Per Terra Solida, la permeabilità non è un requisito tecnico, ma un atto di rispetto.

Significa permettere all’acqua di tornare nel suo ciclo naturale, restituendo al terreno la possibilità di respirare e rigenerarsi.

In un’epoca in cui l’impermeabilizzazione dei suoli sta diventando una delle cause più gravi di dissesto ambientale, questa prospettiva assume un valore etico prima ancora che ingegneristico.

Il tempo è entrato di nuovo nel discorso, come filo conduttore e come alleato.

Tempo inteso come durata della materia, ma anche come progresso delle condizioni climatiche e lentezza necessaria per osservarle.

Il tempo che racconta gli effetti dell’urbanizzazione, che misura la risposta del terreno agli eventi meteorici estremi, che mostra con chiarezza la fragilità delle nostre città.

Ed è proprio in questo orizzonte che la filosofia di Terra Solida trova senso: usare la tecnologia per costruire compatibilità, non dominio; per ricucire il rapporto tra infrastruttura e paesaggio, non per cancellarlo.

Quando Maurizio Gioia ha preso la parola, la presentazione ha cambiato tono.

Le immagini scorrevano lente sullo schermo: strade, sentieri, piazze, camminamenti.

Non rendering digitali, ma fotografie vere, di luoghi vissuti. Prima e dopo. Terra cruda e poi superficie compatta, ma viva.

Ogni immagine era una prova visiva, una dimostrazione che la tecnica può diventare linguaggio estetico, che l’ingegneria può dialogare con la sensibilità del verde, che le pavimentazioni permeabili possono fondersi con il paesaggio fino a diventarne parte.

Mora ha raccontato la strada di Via Astino, un luogo speciale per Bergamo e per la memoria stessa del Festival.

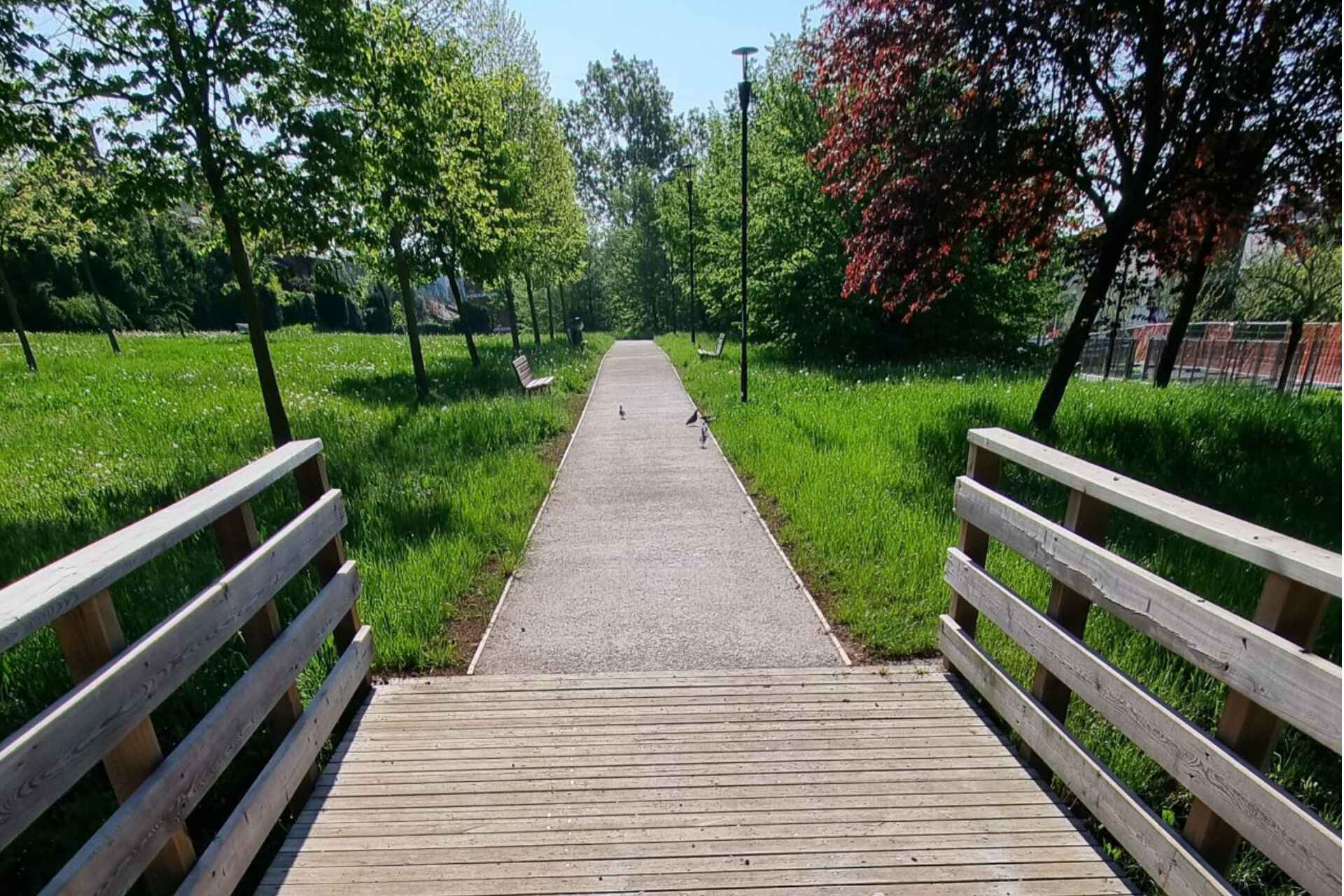

Quel percorso che conduce all’ex monastero, dove oggi si tengono molte delle masterclass internazionali, è stato realizzato anni fa con la tecnologia Nature Stabil Road di Terra Solida: una miscela di materiali locali e leganti minerali studiata per garantire stabilità, drenaggio e armonia cromatica.

Camminandoci sopra, il visitatore non ha la percezione di attraversare un’opera costruita, ma un terreno che si è semplicemente evoluto, consolidato con discrezione, mantenendo il colore e il respiro della collina.

È questa l’essenza del metodo di Terra Solida: lasciare che la tecnica serva la bellezza, non che la determini.

Il pubblico ha seguito con attenzione, riconoscendo nel racconto di Mora qualcosa che va oltre l’aspetto tecnico.

Era come ascoltare la storia di un materiale che ha imparato a dialogare con il tempo.

Ogni progetto, ogni intervento, è apparso come un frammento di un discorso più grande: quello di un’azienda che ha scelto di lavorare sulla soglia tra l’artificio e la natura, cercando un equilibrio fatto di ascolto e misura.

La conclusione dell’intervento ha lasciato un’impressione forte:

il paesaggio non è un insieme di piante o di superfici, ma una relazione in divenire tra elementi vivi e materiali intelligenti, tra la cultura dell’uomo e la memoria del suolo.

In questo senso, la presenza di Terra Solida al Landscape Festival non è stata soltanto una testimonianza di competenza, ma una dichiarazione di poetica: l’affermazione che costruire significa, prima di tutto, avere cura.

Dal cantiere al paesaggio: un racconto di esperienze

C’è un istante, durante i talk tecnici, in cui le parole lasciano il posto alle immagini e tutto si fa limpido: non servono superlativi, perché il prima-e-dopo parla da sé. Così è stato quando sullo schermo sono comparse le sequenze dei progetti di Terra Solida. Strade di campagna riordinate senza perdere il loro respiro; percorsi pedonali che drenano, asciugano, accompagnano; piazze che cambiano tono con la luce, come pietre vive. Non un “effetto scenico”, ma un modo di restituire dignità ai suoli, permettendo all’acqua di rientrare nell’ordine naturale delle cose. Lì si è capito che l’ingegneria, quando accetta la compagnia della botanica e dell’idrologia, può diventare una grammatica della cura.

Tra le storie mostrate, una possiede un valore quasi affettivo: Via Astino. Quel ramo di strada che conduce all’ex monastero—oggi sede di momenti formativi e masterclass—è stato realizzato anni fa con la tecnologia Nature Stabil Road. È un caso emblematico, perché unisce tre esigenze spesso in tensione: la stabilità del piano viabile, la permeabilità autentica (non di sola facciata) e la coerenza cromatica con il paesaggio agrario che lo contiene. Camminandoci, l’occhio non inciampa in un materiale estraneo: percepisce la continuità della collina, come se il terreno avesse semplicemente trovato un equilibrio più fermo. È qui che il lessico di Terra Solida si rivela: non “coprire”, ma trasformare senza cancellare.

Il racconto ha poi allargato il perimetro. Le fotografie di camminamenti urbani, corti storiche e percorsi naturalistici hanno mostrato un filo comune: la scelta degli aggregati locali e l’uso di leganti idraulici a base di calci, ossidi naturali e specifici additivi inorganici ad alte prestazioni meccaniche, privi di polimeri organici, così da coniugare resistenza e compatibilità ecologica. Non si tratta di un dettaglio da capitolato, ma di un criterio etico: ridurre i trasporti, abbattere le emissioni, progettare opere riciclabili al 100% e destinate a durare, con cicli di manutenzione sostenibili nel tempo. In controluce, scorrevano le mappe della vulnerabilità idraulica del territorio italiano e il tema, fin lì poetico, assumeva una gravità geograficamente concreta: eventi meteorici intensi, aree allagabili, suoli sigillati da decenni di urbanizzazione. Le superfici permeabili, in questo quadro, smettono di essere opzioni estetiche e diventano infrastrutture ambientali.

In sala, l’attenzione si è fatta densa quando il discorso è entrato nei dettagli del tempo—non come cronometro, ma come materiale di progetto. Il tempo che consolida, che mette alla prova le scelte, che misura la tenuta delle pavimentazioni ai cicli di gelo e disgelo; il tempo che educa lo sguardo ai mutamenti lenti: una leggera patina, la tessitura che matura, la cromia che si accorda con la stagione. La durabilità non è solo un dato di laboratorio (resistenze a compressione e trazione, coesione superficiale), è una postura culturale: costruire in modo che tra vent’anni l’opera sia ancora sensata, integrata, leggibile.

Questa idea si incastra perfettamente con la natura diffusa del Festival—una costellazione di luoghi e tempi che attraversa Piazza Vecchia (fulcro dell’esperienza), si spinge fino ad Astino, e rimbalza tra Biblioteca Angelo Mai e Teatro Sociale, in un continuum di incontri, masterclass e seminari. Nel mezzo di questa geografia emozionale, il talk di Terra Solida ha funzionato come “cerniera”: da un lato le visioni dei grandi paesaggisti, dall’altro i cantieri reali, con i loro vincoli e le loro opportunità, tradotte in soluzioni che fanno pace con l’acqua e restituiscono al suolo la sua funzione di spugna intelligente.

C’è una frase che, più di altre, sembra riassumere lo spirito dell’intervento: “progettare compatibilità”. Significa rifiutare la scorciatoia dell’impermeabilizzazione massiva—una comodità ingegneristica che scarica i problemi altrove—per adottare un approccio scientifico, focalizzato sul valore prestazionale delle pavimentazioni permeabili e sul contributo che lo sviluppo culturale porta a favore di un paesaggio fruibile e attualizzato. È una competenza che non si improvvisa: richiede prove su miscele e leganti, misurazioni rigorose della permeabilità progettabile, padronanza della granulometria e del comportamento dei materiali nel lungo periodo. Ma richiede anche qualcosa di meno misurabile: un’estetica della sottrazione, la capacità di fermarsi un passo prima dell’eccesso, per lasciare spazio al luogo di fare il proprio mestiere.

Quando lo sguardo è tornato sul palco, dopo l’ultima sequenza di immagini, la sensazione condivisa era chiara: le superfici non sono più “pavimentazioni” nel senso riduzionista del termine; sono soglie. Soglie tra pioggia e falda, tra habitat e passaggio umano, tra stabilità e metamorfosi. In questa definizione più ampia, il lavoro di Terra Solida si riconosce: un artigianato tecnico che accetta il giudizio del tempo e che considera ogni intervento come un patto—tra chi progetta, chi vive i luoghi e il paesaggio che li accoglie

Il paesaggio come equilibrio tra tecnologia e poesia

Nel linguaggio di Terra Solida, la parola “paesaggio” non appartiene ai cataloghi, ma alle biografie. Ogni progetto inizia come un incontro: tra il terreno che c’è e quello che potrebbe essere, tra la tecnica del laboratorio e il respiro lento della natura. In questa visione, la tecnologia non è un artificio che sostituisce la terra, ma una forma di ascolto. È lo strumento che permette di capire, con pazienza, come la materia reagisce al tempo, alla pioggia, alla luce, al calpestio, alle stagioni.

Dietro ogni pavimentazione permeabile firmata Terra Solida c’è una ricerca scientifica rigorosa, ma c’è anche qualcosa di profondamente umano: la volontà di lasciare tracce gentili, che sappiano durare senza imporsi. I leganti minerali prodotti in azienda sono il risultato di anni di prove, test di laboratorio e analisi meccaniche complesse. Tuttavia, la loro vera innovazione non risiede solo nei dati, ma nel principio che li genera: costruire superfici capaci di respirare, compatibili con la biologia del suolo e con l’idrologia naturale dei luoghi.

Quando si parla di “permeabilità progettata”, non si fa riferimento a un valore numerico astratto. Si parla di uno studio rigoroso e puntuale che consente di realizzare strade e pavimentazioni con una importante filtrazione delle acque anche in presenza di eventi meteorici intensi È un gesto tecnico che diventa gesto culturale: un modo per dire che la città non è contro la natura, ma può tornare a farne parte, se la materia è scelta e lavorata con rispetto.

Da qui nasce la poesia. Perché poesia, in fondo, significa vedere nelle cose un significato ulteriore. Significa capire che una superficie non è solo un piano di transito, ma una membrana che dialoga con il mondo.

Le pavimentazioni permeabili di Terra Solida, una volta posate, cambiano lentamente tono con la luce del giorno: assorbono il calore, si raffreddano con l’umidità, si macchiano lievemente con il passaggio dell’acqua o con il gioco delle ombre. Non diventano mai statiche, ma si adattano, come fa un organismo vivo. In questa imperfezione controllata risiede la loro bellezza.

Chi lavora con questi materiali sa che ogni opera è, in realtà, un esperimento di equilibrio. Tra durabilità e fragilità apparente, tra resistenza meccanica e adattabilità estetica. L’uso di aggregati locali riduce l’impronta di carbonio, ma soprattutto restituisce al luogo la propria identità cromatica: le sfumature della sabbia, le terre ferrose, i toni caldi del calcare o del tufo, che si fondono con i paesaggi agricoli, urbani o storici in cui vengono inseriti.

Così, un viale può respirare come un prato. Una piazza può trattenere l’acqua come una collina. Una strada può diventare un racconto di geologia e di cultura.

Questo è il significato profondo di eco-compatibilità per Terra Solida: non solo l’assenza di sostanze inquinanti o di polimeri organici, ma la ricerca di una consonanza estetica e morale con la natura. Ogni superficie diventa un compromesso virtuoso tra controllo e libertà. Tra l’esattezza del laboratorio e l’imprevedibilità del mondo reale.

È per questo che, quando si osservano i progetti finiti, non si percepisce una forzatura tecnica. Si ha la sensazione che il suolo si sia organizzato da solo, come se avesse trovato spontaneamente la propria forma. In realtà, dietro quella naturalezza apparente c’è una regia invisibile fatta di prove, calcoli, legami chimici e simulazioni.

Ma ciò che conta, per Terra Solida, è che nulla di tutto questo cancelli la delicatezza originaria del terreno.

L’obiettivo non è mai creare superfici “perfette” — lisce, sigillate, immobili — bensì spazi abitabili dalla pioggia, dal vento, dalle radici, dagli uomini.

C’è una dimensione quasi filosofica in tutto questo. In un’epoca che tende alla velocità e all’impermeabilizzazione — non solo dei suoli, ma delle idee — scegliere la lentezza costruttiva diventa un atto politico. Significa accettare che la manutenzione fa parte della vita, che la trasformazione è un valore, non un difetto.

Così, una pavimentazione che cambia nel tempo, che si macchia, che si uniforma, diventa una lezione di civiltà: riconoscere il valore del tempo come architetto silenzioso.

Il paesaggio, visto da questa prospettiva, è un continuo esercizio di equilibrio. È un compromesso fra volontà e attesa, fra regola e metamorfosi. Terra Solida, in questo senso, costruisce infrastrutture che non gridano, ma dialogano: opere che funzionano e insieme raccontano. Perché la vera sostenibilità non è mai solo un risultato tecnico, ma una forma di armonia — la capacità di unire la precisione della scienza alla grazia della natura.

Un festival come ecosistema di idee

Ogni settembre, Bergamo si trasforma in un organismo vivente: una città che pensa, ascolta, respira. Il Landscape Festival non è una fiera, né un semplice evento culturale: è un ecosistema di idee, un luogo dove i confini tra arte, scienza e progetto si dissolvono per qualche giorno, lasciando spazio a una riflessione collettiva sul nostro modo di abitare il pianeta.

Le due giornate dell’International Meeting al Teatro Sociale hanno rappresentato il cuore pulsante di questa edizione. Sul palco si sono alternati grandi nomi del paesaggio internazionale — da Sarah Price a Kathryn Gustafson, da Jon Hazelwood a Mariana Siqueira — in un confronto aperto sui temi del New Urban Ecosystem: città più lente, permeabili, consapevoli che l’economia deve tornare strumento, non scopo.

In questo dialogo tra visioni, Terra Solida ha trovato il suo spazio naturale. Non come protagonista da riflettori, ma come voce di coerenza: la voce di chi lavora sul suolo, dove il pensiero si traduce in materia, dove l’idea di sostenibilità si misura ogni giorno in metri cubi d’acqua drenata, in superfici che resistono e respirano.

È questa concretezza che ha dato equilibrio al Festival, ricordando che il paesaggio non si costruisce solo con la bellezza, ma con il lavoro preciso e paziente che la rende possibile.

La presenza di Terra Solida è stata discreta, ma significativa: una presenza che agisce più che raccontare.

Mentre le parole dei maestri scorrevano sul palco, l’esperienza dell’azienda – i suoi cantieri, i suoi materiali, la sua attenzione per il tempo e la durabilità – era lì a fare da controcanto silenzioso, come se il suolo stesso prendesse parte al dialogo.

Il Festival ha così mostrato ciò che spesso si dimentica: che la sostenibilità non è una promessa, ma una pratica. Che la tecnica, quando è guidata dalla sensibilità, diventa poesia. E che, a volte, la più autentica innovazione nasce dalla terra, non dai laboratori, ma da chi ogni giorno la osserva, la tocca e la rispetta.

Il tempo come architetto silenzioso

In fondo a ogni discussione sul paesaggio, resta sempre una domanda antica: quanto tempo serve perché un luogo diventi davvero “nostro”?

Terra Solida risponde con un gesto di pazienza. Non costruisce per l’immediato, ma per ciò che accade dopo: per la stagione che cambia, per la pioggia che ritorna, per la traccia che resta quando la superficie si è fusa con l’ambiente.

Il tempo diventa così il vero architetto, invisibile ma costante, capace di dare forma, tono e profondità a ogni opera. È il tempo che stabilizza, che scolpisce, che lega insieme gli elementi di una pavimentazione e, con essi, i significati che le persone le attribuiranno.

Scegliere la lentezza, per Terra Solida, è un atto di fiducia. Significa accettare che la durabilità non si dichiara, ma si dimostra; che la qualità si misura non al momento dell’inaugurazione, ma dopo anni di vita, di pioggia, di passaggi.

Le superfici raccontano, allora, la storia di chi le ha pensate e costruite: si macchiano di stagioni, cambiano con la luce, diventano paesaggio nel paesaggio.

Il tempo non le consuma: le compie.

Conclusione: un equilibrio possibile

La quindicesima edizione del Landscape Festival – I Maestri del Paesaggio ha dimostrato che parlare di paesaggio significa parlare del futuro con radici salde nel presente.

In un’epoca che corre, l’incontro fra progettisti visionari e aziende consapevoli come Terra Solida ha mostrato che l’innovazione può essere anche lentezza, che la tecnica può essere ascolto, che la bellezza può essere costruita con la misura.

Il Festival si è chiuso come si chiude un ciclo naturale: con un’assemblea, con dialoghi, con persone che restano a discutere sotto i portici di Piazza Vecchia, circondate da un giardino temporaneo che sembra antico.

È in quella sospensione che si coglie il senso di tutto: costruire non per dominare il paesaggio, ma per abitare la sua evoluzione.

E in questa visione — di città gentili, di materiali che respirano, di tempo come strumento di equilibrio — Terra Solida trova la sua identità più autentica.

Non come fornitore di soluzioni, ma come custode di relazioni: tra la terra e l’acqua, tra la materia e la memoria, tra l’uomo e ciò che resterà dopo di lui.